「ジャポニカ学習帳」デザイン刷新にみる、立体商標とブランド保護

1970年の発売以来、長く親しまれてきたショウワノート株式会社の「ジャポニカ学習帳」。

子どもの頃に使っていた、という方も多いのではないでしょうか。

この定番ノートが、2025年秋に表紙デザインを大幅にリニューアルすると発表し、大きな話題となりました。1

これまで続いてきた植物等の写真入りデザインから、「共生(きょうせい)」をテーマにしたイラスト表紙へと刷新されるというものです。

子どもたちを取り巻く環境や教育の在り方の変化を受けた進化ということですが、商標の観点からも注目すべき点があります。

立体商標としての「ジャポニカ学習帳」

実は、ジャポニカ学習帳はノート分野で初めて「立体商標」(文字無し)としての登録が認められた事例とされています。2

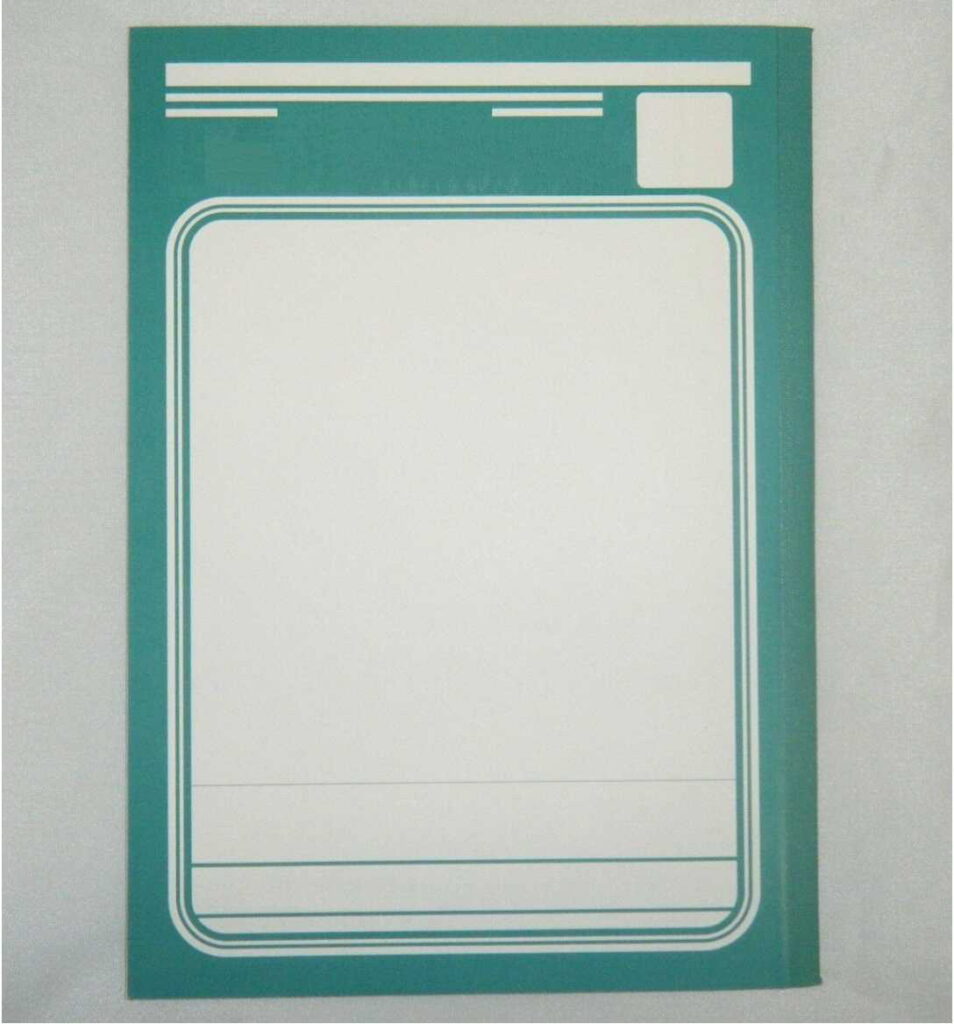

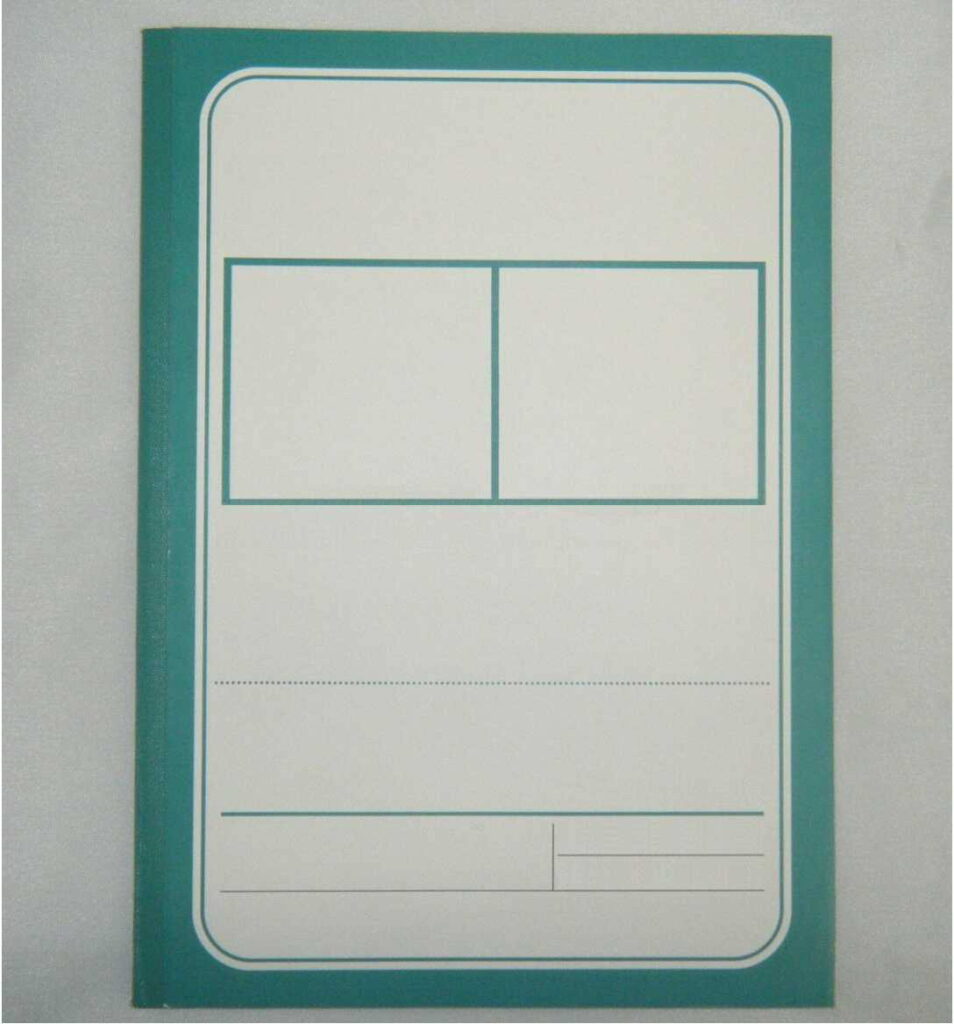

実際の登録内容は以下の通りです(主たる画像を抜粋して掲載しています)。

立体商標とは、文字やロゴではなく、商品の形を商標登録する仕組みのことです。関連記事として、以下もご覧ください。

立体商標の登録には高いハードルがあり、「この形は、あのブランドだ!」といえるほど、世に知られている必要があります。

その意味で、ジャポニカ学習帳は、長年の販売とブランド認知によってこの壁を越えた象徴的なケースといえるでしょう。

デザイン変更と識別力の関係

今回のデザイン刷新により、「写真からイラストへ」「教科ごとに選べるカラーへ」と大きな変更が行われることになります。

ここで気になるのが、ブランドの識別力(他と区別する力)にどのような影響があるのかという点です。

商標権は「登録された態様そのもの」を基準に保護されるため、ブランドをリニューアルすると登録内容との間にギャップが生じることがあります。

その結果、識別力の低下や登録商標の「不使用」状態となるリスクが生じる場合もあります。

特に立体商標では、どの要素が識別力の核になっているかを意識して使用することが重要です。

ジャポニカ学習帳のケースでも、特許庁へあてた意見書では、業界シェアに加え、商標構成の特徴を紹介するメディア媒体等を紹介し、以下のような点を強調しています(以下、登録5639776号意見書より抜粋。太字は筆者)。

- 「表紙や裏表紙にもこだわり、そこでしか読めない学習百科をのせるなど、興味を深めるヒントがたくさんつまっている。」とあり、出願人製品が、広く定着し、親しまれていることが示されている。(第3意見書 3頁)

- 「それぞれの教科で教える内容に合わせて、中身を変えて いて、バリエーションが多く、シリーズで出されているので、揃えて買ってしま うという心理効果があります。」とあり、出願人製品が、長年に渡り使用され、 広く定着し、親しまれていることが示されている。(第3意見書 3頁)

- 本願商標が使用された消しゴムも表示 されている。「学習帳とおそろいの消しゴム!」本願商標をモチーフとした消し ゴムであり、本願商標が学習帳以外の用途にも使用されるものであり、指定商品 の内容を表示するにすぎないものではないことが明らかである。(第5意見書 3頁)

- 「ショウワノートは『今までにない学習帳はないか』と探り、ノートに 付加価値をつけ、ファンシー文具の先導を務めることになった。」と記載されており、出願人の学習帳が従来にない画期的なものであったことが分かる。(第9意見書 2頁)

- 当時の出願人製品の一部には、現在のデザインと僅かに異なる部分を含むものも存在するが、(中略)その「主たる印象」が明確に共通するものである。(第2意見書 1-2頁)

つまり、

- 枠線により仕切りを作り、表紙・裏表紙にもコンテンツ(付加価値)を含められる構成

- 写真や枠内コンテンツにバリエーションがあるとしても、醸成される全体的印象が識別標識として親しまれてきたこと

- 消しゴムなどに付加されても、それと分かること

などが、識別力を考えるうえでのヒントになりそうです。

新旧を比較してみると、「写真・画像」「色彩」の違いがあるものの、新デザインでも枠線や情報の配置はしっかりと踏襲しているようです。継続性を担保することで本質的な識別力は維持しつつ、時代の変化に寄り添うブランドの柔軟さが伝わりますね。

<従来デザイン>

<新デザイン>

デザイン刷新時に企業が意識すべきポイント

ブランドは、時代とともに進化していきます。

何を遺産として残すか、そして何を新たにするか、を明確にする必要がありますが、

デザインを刷新しながらブランドの一貫性を保つには、以下のような視点が有効です。

- 登録形状と使用形状の整合性:デザイン変更時には、登録商標との一致度を確認し、主要な識別要素が失われないよう配慮する。

- 使用による識別力の蓄積:元々識別力の弱い形状の場合、広告露出・販売実績・消費者調査などの客観的データを継続的に蓄積しておく。

- 要素ごとの特徴整理:ブランド認識に寄与する要素を分析し、変更後デザインでも維持すること等を検討する。

- 社内のルール化:ウェブや広告、製品パッケージ、店舗表示などで一貫した使用を行うため、ブランド表示のガイドラインを策定し、現場で異なる運用が生じないよう注意する。

ショウワノートの今回のデザイン変更は、ブランドの新たな展開を感じさせます。 この変化をどのように育てていくのか、今後の展開が楽しみですね。

おわりに

今回の事例からは、ブランドアイデンティティをどう維持していくかという、企業共通の課題を見出すことができます。

デザイン刷新はブランド価値を高めるチャンスであると同時に、知的財産の観点から慎重な検討が求められる局面でもあります。

Authense 弁理士法人では、企業のブランド資産を守るための戦略立案・出願サポートを行っています。

デザインの更新やブランド再構築をご検討の際は、ぜひご相談ください。

2025年10月22日 弁理士 鈴木 愛

- ショウワノート株式会社プレスリリース「ジャポニカ学習帳、半世紀の歴史に新たな1ページ」2025年7月28日 ↩︎

- valuepressにおけるショウワノート株式会社プレスリリース「当社学習帳の形状が立体商標登録」2014年8月5日 ↩︎