意匠登録を巡る戦略的判断~意匠登録の守りと攻め

今回取り上げる事案は、「マイクロニードルシート」という物品(意匠登録第1680005号)に係る無効審判事件です。当該物品は、美容成分を肌に導入するためのマイクロニードル部がついたシートを直接肌に貼って使用するスキンケア化粧品です。

主な論点、及び結論は下記の通りです。

主な議論点

請求人は、被請求人の登録意匠が既存の意匠(以下、意匠登録1657009等)に類似し、独自性がないと主張しました。

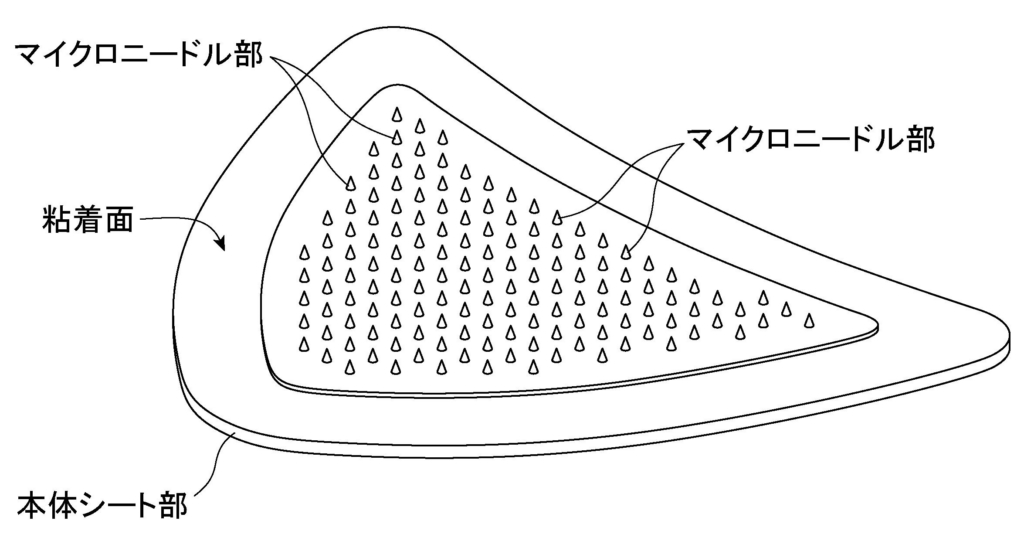

株式会社北の達人コーポレーションの意匠(意匠登録1657009)

※画像出典 特許情報プラットフォーム

被請求人は、非類似と反論し、意匠の独自性を主張しました。

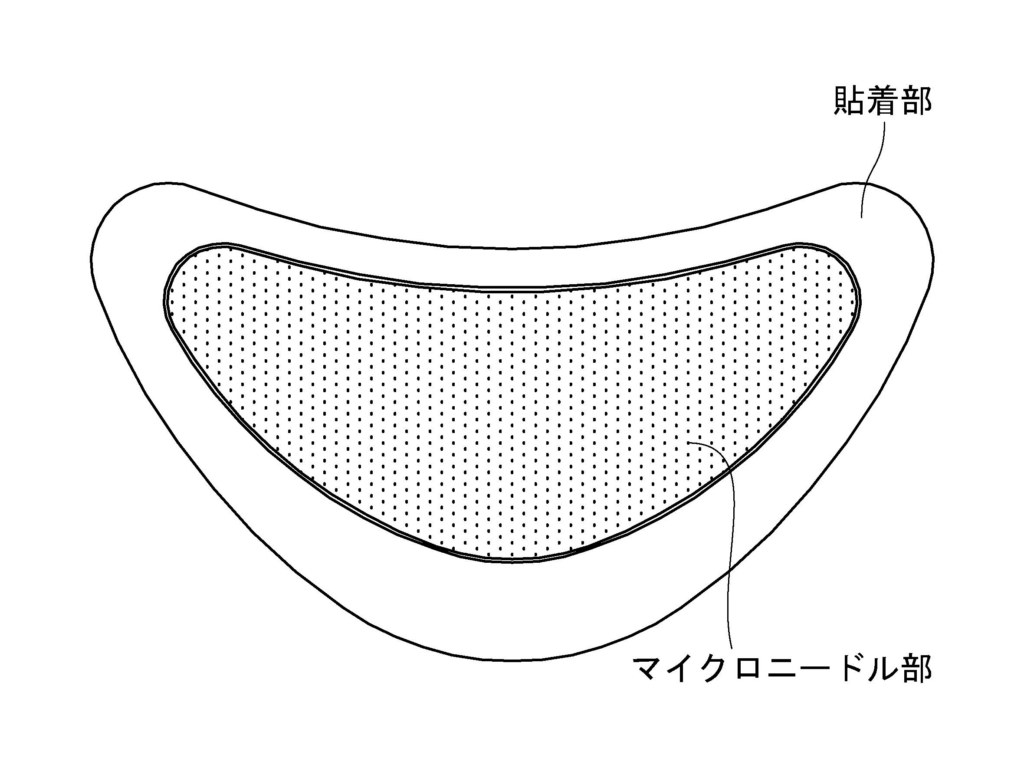

ヤーマン株式会社の意匠(意匠登録1680005)

結論

両者の意匠の類似点・相違点を検討した結果、審判では、両意匠は類似しない(無効審判は成立しない)との結論になりました。

それでは、特許庁の判断について、もう少し詳細に見てみます。

審決における判断

- 両意匠には共通点がいくつかあるものの、それは商品を大まかに捉えた際の共通点に過ぎず、この共通点について需要者が美観を抱くとはいい難い。相違点を凌駕して需要者に共通の美観を抱かせるものともいい難い。

- 需要者が注目する以下のような箇所には明確な違いがあり、視覚的印象も異なるため、両意匠の類否の判断に及ぼす影響は大きい。

- シートの最大横幅:最大縦幅の比の違い

- マイクロニードル部の最大横幅・最大縦幅の比の違い

- 貼着部の幅の違い

- シートの透明・不透明の違い

このように、共通点が類否判断に及ぼす影響がいずれも小さいのに対して、相違点が類否判断に及ぼす影響は大きく、両意匠は類似しない(無効審判は成立しない)との結論になりました。

意匠は、特許や商標に比べると、争いの例が少ない分野です。今回取り上げた意匠登録無効審判の審決例(意匠登録第1680005号)を検討することで、登録意匠の類似性がどのように評価されるかについて、多くの示唆が与えられました。本案件では、需要者が注目する「マイクロニードル部」や「貼着部」等の具体的なデザインが審決の鍵を握りました。特に、視覚的印象や細部の構成において重要な差異が認められたことで、無効審判請求が斥けられる結果となりました。

この判例から意匠権の有効的な取得について、以下の2点の気づきがあります。

戦略的かつ網羅的な権利取得の必要性

意匠法には関連意匠制度があり、基本意匠から10年にわたって類似関係にある意匠を追加して関連意匠として出願することが可能です。しかし、ヒット商品が登場すると競合他社が似て非なる意匠出願を後から出してきて、当初、当該ヒット商品の意匠権の類似範囲は広いと思っていたものが相対的に狭められてしまうことがあります。このような事態を防ぐためには、デザインのバリエーションを当初から関連意匠として出願しておき、網羅的に権利設定をしておくことで、後発的な似て非なる意匠を他人が登録してしまうことを未然に防止しておくべきですし、関連意匠を網羅的に出願しておくという戦略をとることで、第三者による類似デザインの模倣や権利侵害を未然に防ぐことが可能になります。また、自社製品のデザインが他者の意匠と競合する可能性を減らし、デザインの独自性を希釈化させるリスク(事業リスク)を低減することができます。

マーケット調査を兼ね備えた意匠調査の検討

新しい製品デザインを創作した際、他人の意匠権を侵害してないかどうかを確認するために意匠クリアランス調査をすることがあると思います。

しかし、製品デザインがある程度固まった頃合いで意匠調査を行ってリスクが見つかった場合にはデザインアラウンド(設計の変更)をするということになりますと、ものづくりプロセスの手戻りが発生してしまって効率が良いとは言えません。

そこで、市場動向を確認する意味合いで意匠調査を利用することをお勧めいたします。

具体的には、同じ製品についての意匠登録がいつ頃から誰がどのような内容で行っているかがわかるようにマッピングをすると自社の製品デザインの位置づけやデザインとしての強みが明確になると思います。

そして、形態上の特徴別にわけてマッピングをしてみると、他人がこれまでに意匠登録をしてこなかった形態上の特徴としての「穴」が見つかることがあります。この「穴」を競合他社との差異化を図った自社のデザインの強みととらえてデザイン開発を進めるということも有効です。

このように意匠調査は出願前に行うのではなく、デザイン開発のプロセスにうまく融合させて周辺動向を慎重に分析することで、その領域で独自性を発揮するデザインを採用する攻めの判断をするか、または、争いを避けるべきケースと判断するのか戦略を練ることができ、自社に、より有益な判断を下すことが可能になります。

意匠権の活用を最大化して事業展開を有利にする方法を模索するためにも、マーケット調査を兼ね備えた意匠調査を検討してみる価値はあるのではないでしょうか。

2025年1月26日 弁理士 淡路里美